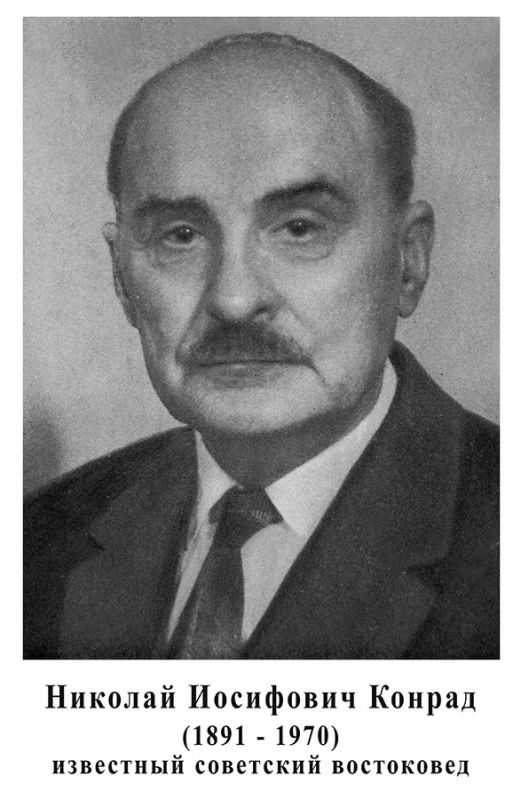

В 2016 году Николаю Иосифовичу Конраду исполняется 125 лет.Очередное заседание клуба состоялось 15 января 2016 года в музее И.С.Тургенева. Темой заседания были жизнь и творчество известного советского востоковеда Николая Иосифовича Конрада. С рассказом об учёном выступил автор недавно написанной статьи о Конраде А.Ю.Саран.

В интернете, там, где говорится о месте рождения Николая Иосифовича, указывается г. Рига, а в скобочках присутствует д.Жуковка, Орловской губернии. В результате поиска в архивах, А.Сарану удалось найти черновик автобиографии, где рукой Конрада написано название орловской деревни. Почему во многих документах написано Рига, можно строить разные версии, в том числе и чисто утилитарные, в Риге, возможно, было выгоднее родиться, чем в д. Жуковке. Рига могла быть "выбрана" и потому, что какое-то время отец Николая работал в этом городе. Но в пользу "орловской" версии говорит ещё и то, что найдены записи о венчании родителей Николая Иосифовича в Воскресенской церкви Орла.

Родился Николай Иосифович 3 (22) марта 1891 г. в семье служащего. Его отец был писарем в одной из воинских частей, расквартированных в Орле. Отец был по национальности немец. Мать была мещанкой из Мценска. Через некоторое время отец устраивается служащим на Риго-Орловскую железную дорогу и семья переезжает в Ригу. Здесь Николай оканчивает гимназию и в 1909 году едет поступать в Санкт-Петербургский университет на восточное отделение.

Факультет восточных языков выпускал довольно ограниченное количество специалистов, дисциплина на факультете была суровая, но зато выпускники выходили оттуда с очень хорошей подготовкой. Кроме языка после выпуска из университета специалисты разбирались в вопросах страноведения, культурологи, местных традиций, религий избранной страны и многих других вопросах. Проучившись некоторое время в университете, Николай посчитал, что он получает недостаточно знаний. Ему хотелось бы получать их больше. Тогда он параллельно с занятиями в университете начинает заниматься в Практической академии, где готовили специалистов по продвижению интересов России непосредственно в странах Востока.

В 1913 году Николай заканчивает обучение в университете и получает назначение в Киевский университет преподавать японский язык специалистам-коммерсантам. Спустя некоторое время Николай получает специальную стипендию для годовой стажировки в Японии. Он уезжает в страну восходящего солнца, продолжает совершенствовать японский язык, изучает китайский и корейский языки. Через некоторое время из Санкт-Петербурга приходит документ о продлении стажировки со стипендией ещё на три года. Николай поступает в Токийский университет как простой студен и продолжает обучение по программе главного университета Японии.

Учился Николай всегда хорошо, будь то университет в Санкт-Петербурге или Токио, желание учиться было огромное, но вдруг ему перестала поступать стипендия. Япония довольно далеко находится от Санкт-Петербурга, но кое-какие слухи доходили и до Токио. Наступил 1917 год. В России произошла сначала февральская революция, а затем октябрьский переворот. Правительство большевиков расторгло все обязательства царского правительства, а поэтому была отменена не только выплата долго по обязательствам царского правительства, но и такая мелочь, как выплата стипендии Николаю Конраду в Токио.

26-летний востоковед вынужден был вернуться в Петроград, который за время его отсутствия превратился из Санкт-Петербурга. Специалист-востоковед понадобился и большевикам. Конрад создаёт газету «Китайский рабочий», которая была предназначена для тысяч китайцев, находившихся в то время на территории России. Посредством этой газеты Конрад проводит среди китайцев революционную пропаганду, объясняет цели большевистского правительства.

В эти годы жизнь в Петрограде была очень сумбурная, трудная, голодная. Родители, которые снова переехали из Риги в Орёл, неоднократно писали Николаю и уговаривали его переехать в Орёл, т.к. там жизнь была более сытная и устроенная. В конце концов, уговоры родителей и голод заставили Николая переехать в Орёл. Здесь в 1919 году образовался Пролетарский университет. Через некоторое время он был переименован в Государственный. Здесь и стал работать Конрад, преподавая общегуманитарные дисциплины. Через некоторое время Конрад назначается ректором этого университета. Когда было объявлено о приёме в Пролетарский университет, то записалось сразу 1400 человек. Дело в том, что приём в университет был без экзаменов.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление и сказать о том, что после начала Первой мировой войны в 1914 году, а особенно в 1915 году с окраин России началось переселение беженцев в центральные области страны, в том числе и в Орёл. Из пограничных районов Украины, Лифляндии и других государств Прибалтики, стали уезжать самые разные люди, среди которых было много университетских преподавателей, студентов, другой интеллигенции. По словам докладчика, за годы войны население Орла увеличилось в полтора раза.

После объявления о приёме в Пролетарский университет заявления подали бывшие студенты, приехавшие в Орёл, а также все желающие. Слово «университет» было очень модным в первые революционные годы. Университеты были образованы ы Кромах, в Ливнах, во Мценске. Вскоре преподаватели поняли, что наблюдается большая разница в уровне вернувшихся к учёбе студентов, выпускников гимназий и теми, кто едва научился читать и писать. Спустя какое-то время решено было организовать рабфаки и там доводить образовательный уровень обучающихся до того состояния, когда выпускник рабфака сможет понимать и осваивать программу высшей школы. Время шло революционными темпами, многое делалось быстро и также быстро отменялось. Пролетарский университет, переименованный в Государственный, был вскоре переименован в педагогический, а спустя несколько лет вообще прекратил своё существование.

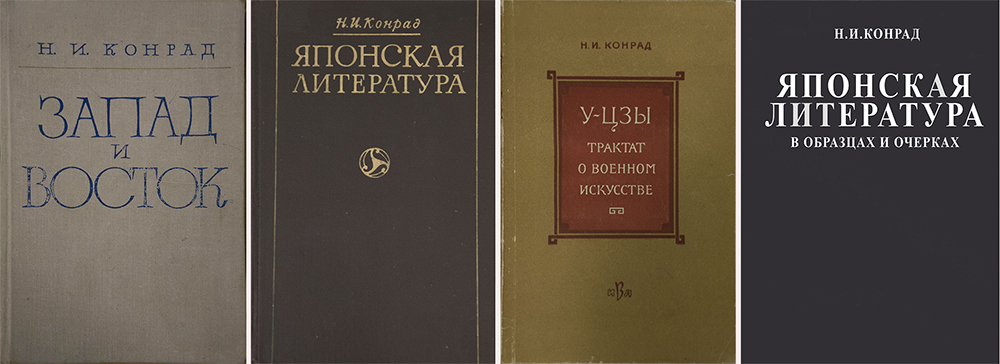

Конрад вновь переезжает в Петроград, где занимается научной работой, пишет книги, преподаёт в университете. Казалось бы, всё могло продолжаться в жизни учёного успешно, если бы не та советская действительность, которая царила в стране в тридцатые годы. В 1938 году Конрада арестовали, как арестовывали тысячи других учёных, писателей, рабочих, колхозников, военных и военачальников. Востоковеда было проще всего объявить японским шпионом. Полтора года он сидел в тюрьмах Москвы и Ленинграда. Бесконечные допросы, побои. Несколько раз он вынужден был подписывать документы, которые облегчали на время его существование, но потом он отказывался от своих показаний, данных под пытками, и всё начиналось сначала. Пришлось ему поработать и на лесоповале.

Но Конраду повезло. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1938 году началось боевое противостояние с Японией на озере Хасан, а на следующий год на Халхин-Голе. В 1939 году Конрада осудили и дали срок 5 лет. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Если Германия напала на Советский Союз, то Япония выжидала. Сталин понял, что без специалистов по Востоку разобраться во всех японских хитросплетениях будет гораздо сложнее. По ходатайству учёных, в том числе президента Академии наук Конрада освобождают из лагеря в 1941 году. Его переводят в Бутырскую тюрьму, где первую половину года он занимается японским и китайским языками, в частности переводит старинные китайские военные трактаты. В сентябре 1941 года Конрада освобождают из тюрьмы. После освобождения он был профессором Московского института востоковедения (1941-1950) МГУ. В 1958 году был принят в действительные члены Академии наук.

После войны Конрад неоднократно бывал в Орле, посещал могилы родных людей, бывал в угловом доме на 2-й Пушкарной, где некогда жила его невеста, скончавшаяся от брюшного тифа в 1922 году. Конрад до конца жизни поддерживал связь с некоторыми орловцами, переписывался в частности с Леонидом Николаевичем Афониным.

Скончался Николай Иосифович Конрад в 1970 году.

Страница 2 из 4: « Назад 1 2 3 4 Дальше »

Страница 2 из 4: « Назад 1 2 3 4 Дальше » Страница 2 из 4: « Назад 1 2 3 4 Дальше »

Страница 2 из 4: « Назад 1 2 3 4 Дальше »